フランスでは、豆腐や豆乳などの大豆製品に含まれるイソフラボンが、ホルモンバランスを乱す「内分泌かく乱物質」として、国の保健機関Ansesによって問題視されています。

特に子どもや妊婦、更年期以降の女性など、ホルモンに影響を受けやすい層に対しては「学校給食や職場食堂で提供すべきではない」とまで指摘され、衝撃が広がっています。

一方、日本では納豆や味噌、豆腐などを日常的に摂取しているにもかかわらず、長年健康食として親しまれています。いったいこの違いはどこにあるのでしょうか?

この記事では、フランスで売られている木綿・絹ごし豆腐の実例をもとに、Ansesの報告の内容、日本の食文化との違い、そして注意すべき点などを詳しくご紹介します。

フランスのAnsesとは?

フランスにおける食品・環境・労働衛生の監督機関として知られる**Anses(アンス)**は、国民の健康を守るための調査・分析・提言を行う公的機関です。

食品の安全性、農薬や添加物、環境ホルモンなどに関する評価を定期的に発表しています。

2024年、Ansesは大豆に含まれるイソフラボンの摂取量について、健康に影響を及ぼす可能性があるとの見解を示しました。

特にホルモンに関係する内分泌系への影響が指摘され、「安全に摂取できる上限量(VTR:毒性参照値)」が初めて明確に設定されました。

この基準では、一般の成人は体重1kgあたり1日20マイクログラムまでとされ、より影響を受けやすいとされるグループ(妊婦や子どもなど)は、その半分の10マイクログラムに抑えるよう求められています。

Ansesが注意を促している対象とは?

今回のAnsesの発表では、特定の年齢層の人々が、特に大豆由来のイソフラボンに対して敏感であるとされています。

たとえば以下のような人々です:

- 妊娠中の女性や妊娠を希望している人

- 幼児から思春期前の子ども

- 更年期以降の女性

こうした人々は、ホルモンバランスが大きく変化する時期にあるため、植物性エストロゲン(イソフラボン)による影響を受けやすいとされます。

Ansesは、特にこのような層が日常的に豆乳や大豆加工食品を摂ることで、推奨される摂取量を簡単に超えてしまう現状に強い懸念を示しています。

実際にフランス国内で行われた食事調査では、3歳〜5歳の幼児や11〜17歳の少女たちの多くが、イソフラボンの許容量を超えているとされ、51歳以上の女性では、摂取している人の約4人に3人が上限を超えているという報告もあります。

日本との大きな違いは?発酵食品と「少量多品目」の文化

このようなフランスでの懸念とは異なり、日本では長年、大豆製品が「健康に良い食品」として受け入れられてきました。

その背景には次のような文化的・栄養的な違いがあります。

- 納豆・味噌・醤油などは発酵食品であり、イソフラボンの一部が変化・分解されている

- 一回あたりの摂取量が少なく、複数の食品に分散して摂取している(味噌汁、冷奴、煮物など)

- サプリメントのような「濃縮された形」で大量摂取する習慣がない

また日本では、「大豆=体にいい」という意識はあっても、「毎日大豆プロテインを補う」という発想はあまり一般的ではありません。

フランスの豆腐は日本と違う?

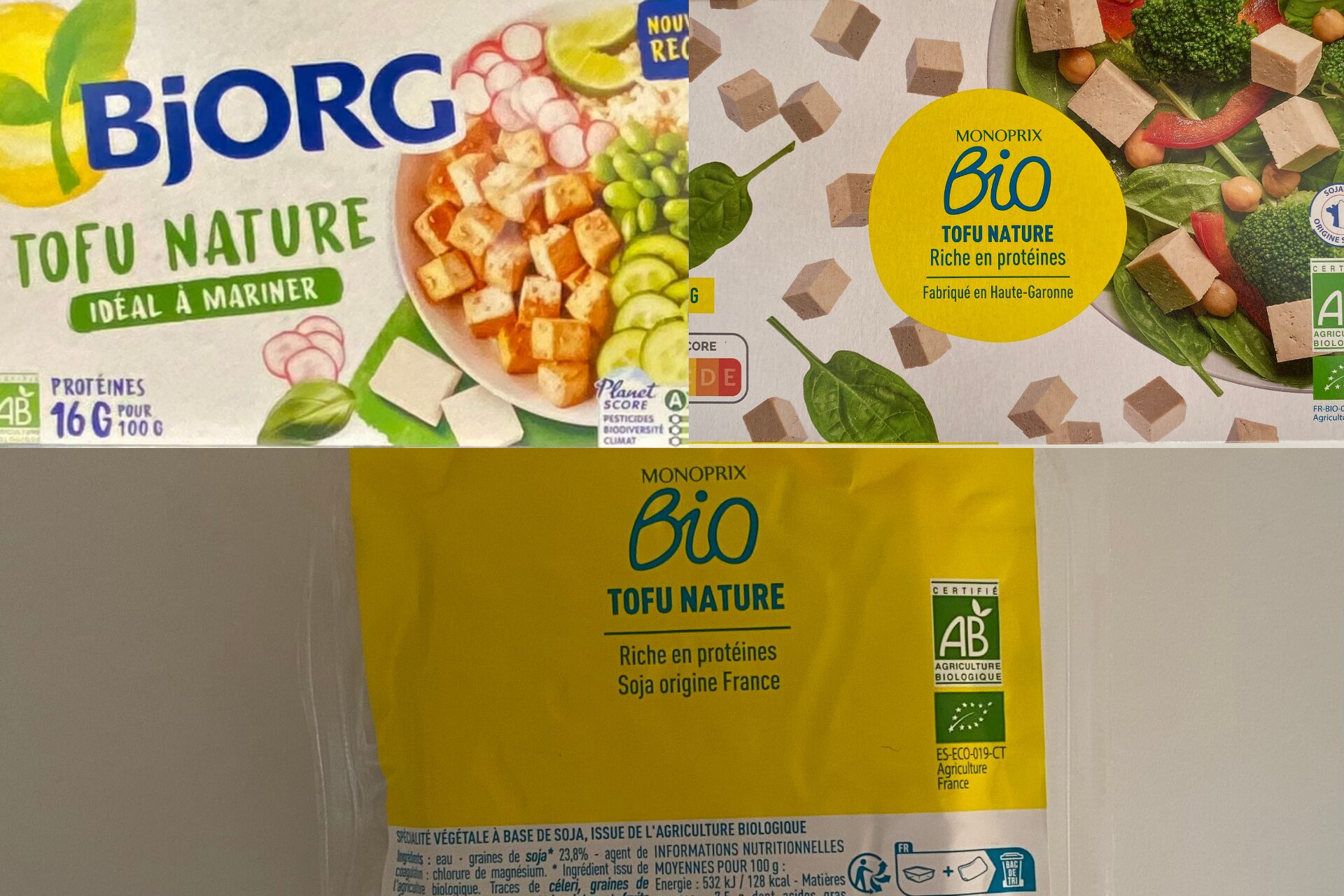

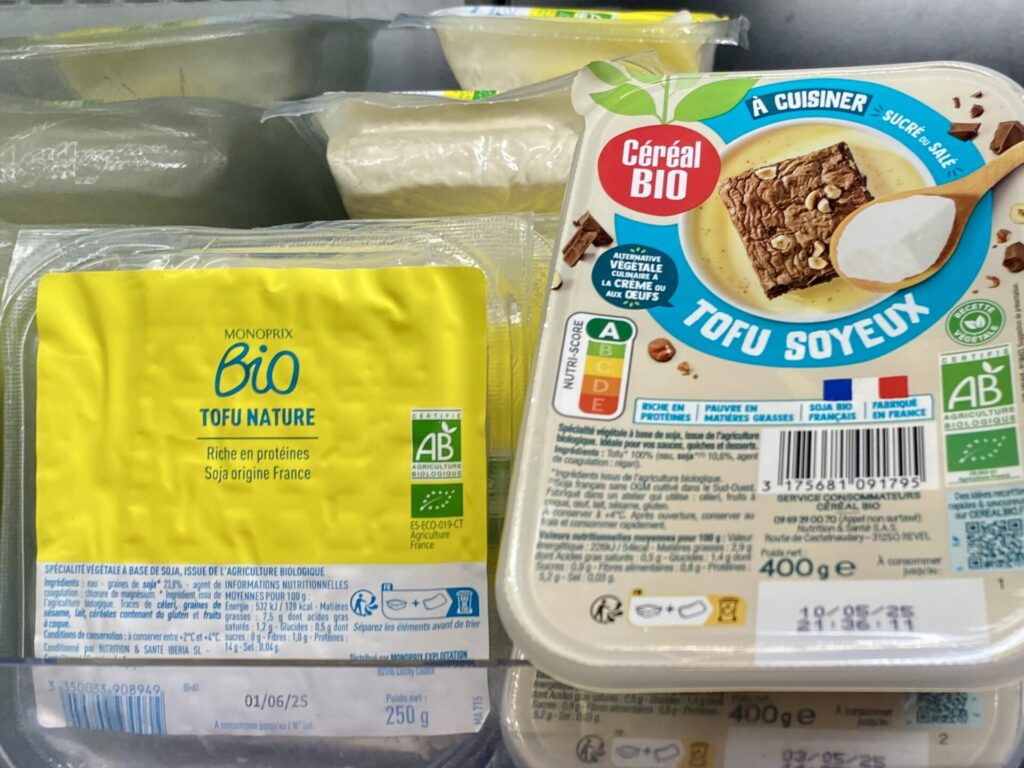

ここで、実際にフランスで流通している豆腐を見てみましょう。

フランスの豆腐

| 商品名 | タイプ | タンパク質 | カロリー | コメント |

|---|---|---|---|---|

| Céréal Bio Tofu Soyeux | 絹ごし(柔らかめ) | 4.6g / 100g | 約54 kcal | とても柔らかく、お菓子・キッシュ用に向いている。 |

| Monoprix Bio Tofu Nature | 木綿(硬め) | 14g / 100g | 約128 kcal | 日本の木綿よりもかなり硬く密度が高い。加熱料理向け。 |

日本の一般的な豆腐

| 商品名 | タイプ | タンパク質 | カロリー | コメント |

|---|---|---|---|---|

| 絹ごし豆腐 | なめらか・水分多め | 5.3g / 100g | 56 kcal | 冷奴や味噌汁、和え物などに使用されることが多い。 |

| 木綿豆腐 | やや硬め・水分少なめ | 6.6g / 100g | 72 kcal | 焼き豆腐や炒め物、煮物などで使われる。 |

比較と補足

- Monoprixの木綿豆腐は、日本の木綿豆腐の2倍以上のタンパク質量であり、イソフラボン含有量も高い可能性がある。

- Céréal Bioの絹ごし豆腐は、日本の絹ごしと同程度のカロリーだが、タンパク質はやや少なめ。

- 日本では1食あたり50〜80g程度しか食べないケースが多く、トータル摂取量が少ないのに対し、フランスの豆腐は1パックあたりの量が多く、1回で多量に摂取しがち。

- フランスの豆腐は「料理用」や「代替食品」として位置づけられ、1品でタンパク質源の中心を担うよう設計されている点が大きな違い。

このように、同じ「豆腐」でも日本とは食感も栄養バランスも異なり、100gあたりのイソフラボン含有量も異なると考えられます。

-

パリ・モノプリに新登場!冷蔵コーナーの豆腐は常温豆腐より食べやすい?違いとおすすめの調理法

フランス在住の日本人にとって、お豆腐は貴重な食材。しかし、フランスのスーパーで手に入る豆腐は、日本のものとは一味違います。 モノプリなどフランスのスー ...

続きを見る

「タンパク質が多い豆腐は危険なのか?」という疑問について

結論から言えば、「タンパク質が多い=すぐに危険」というわけではありません。

ただし、大豆由来のタンパク質が多く含まれている豆腐や豆乳製品には、イソフラボンの濃度も高くなる傾向があることが、フランスの食品安全機関**Anses(アンス)**の報告でも示唆されています[*1]。

実際に、濃縮された豆腐(たとえば硬めで密度が高いもの)や、豆乳・ソイヨーグルト・ソイバーガーなどの加工品は、イソフラボンの含有量も高くなりやすいとされています。特にそれらを日常的に摂取している人の場合、知らず知らずのうちに推奨量を大きく超えてしまう可能性があると、複数の医師や栄養士も注意を促しています[*2][*3]。

出典:

[*1] Anses(フランス食品・環境・労働衛生安全庁):Avis relatif à une actualisation des repères de consommations pour les isoflavones issus du soja. 2024年発表報告書。

[*2] France Info, “Le soja peut-il être dangereux pour la santé ?”

[*3] 日本食品安全委員会・厚生労働省:大豆イソフラボンに関するQ&A(摂取目安や健康影響について)

フランス在住者が気をつけるべきポイント

1. 「豆腐は健康にいい」=無制限ではない

日本では伝統的な知恵としてバランスの良い食事が根付いていますが、フランスでは大豆製品を大量に使ったヴィーガン食や加工食品が急増中。たとえばソイバーガー、ソイヨーグルト、ソイチーズなども、日常的に取り入れるとイソフラボンが蓄積しやすくなります。

2. 「BIO(有機)」だから安心とは限らない

表示が「ABマーク(有機)」でも、栄養成分やイソフラボン含有量は関係ありません。有機でも濃縮された豆乳やプロテインバーには大量のイソフラボンが含まれている可能性があります。

3. 「発酵食品」なら問題ない?

納豆や味噌など、日本の発酵大豆食品はイソフラボンが分解されているという説もありますが、完全ではありません。あくまで「多様な食材の中のひとつ」として、バランスよく取り入れることが大切です。

では、どのように豆腐と付き合えばよいのか?

豆腐を食べる頻度を見直す

毎日食べる必要はありません。週に2~3回程度、料理のバリエーションとして楽しむくらいが安心です。

一品の量を控えめにする

フランスの豆腐は1パックで250~400gと大容量。1回で全部使わず、半分以下にして副菜として取り入れるとよいでしょう。

タンパク質は他の豆類や穀物からも

Ansesも推奨しているように、レンズ豆、ひよこ豆、白いんげん、キヌアなども非常に優れた植物性タンパク源です。豆腐ばかりに偏らないよう意識しましょう。

まとめ

フランスでの豆腐や大豆製品に対するAnsesの警告は、過剰摂取への注意喚起であり、「すべての豆腐が悪」というわけではありません。

とくに日本のように、発酵食品や伝統的な料理に取り入れるスタイルは、健康的な側面もあります。

ただし、フランスで販売されている豆腐の中には、日本よりも濃縮された栄養バランスのものが多く、知らないうちにイソフラボンを多く摂ってしまう危険もあるため、日々の摂取量や組み合わせに注意が必要です。

「自然なものだから安心」ではなく、「摂りすぎないことが安心」という視点で、これからの食生活にお役に立てれば幸いです。